○弘前大学学生の懲戒等に関する規程

平成16年11月15日

制定規程第169号

(趣旨)

第1条 弘前大学(以下「本学」という。)に在学する学生の懲戒及び教育的措置として行う厳重注意(以下「懲戒等」という。)については、弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)第57条及び弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号。以下「大学院学則」という。)第50条の規定に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

2 学生の懲戒等は、教育機関である本学の秩序を維持するとともに、社会に対する責任を果たすため、教育的指導の観点から行うものとする。

(定義)

第2条 この規程において「懲戒対象行為」とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 試験等における不正行為

(2) 刑事事件等に関する行為

(3) その他学生としてあるまじき行為

2 この規程において「試験等」とは、成績評価のために課す試験並びに課題に対する小論及び成果物をいう。

(懲戒)

第3条 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。

(停学の区分)

第4条 停学は、無期停学及び有期停学に区分する。

2 無期停学の期間は、6か月以上とする。

3 有期停学の期間は、1か月以上6か月未満とする。

(懲戒処分の基準)

第5条 懲戒処分の基準は別表に示すところによる。

2 再犯の場合は、その行為について本来受けるべき処分より重い処分とすることができる。

(1) 性行不良にして改善の見込みがないと認められる者

(2) 正当の理由がなくて出席が常でなく、成業の見込みがないと認められる者

(3) 本学の秩序を著しく乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

(懲戒対象行為の報告及び調査委員会の設置)

第6条 懲戒対象行為を行った又は行った疑いのある学生(以下「当該学生」という。)の所属する学部又は研究科の長(以下「学部長等」という。)は、速やかに担当理事に報告するとともに調査委員会を設置し、当該事案について調査を行うものとする。

2 調査委員会は、調査の結果を速やかに学部長等に報告し、学部長等は、学長及び担当理事に報告するものとする。

(学生の謹慎)

第7条 学部長等は、調査委員会による調査開始から学長による懲戒処分が決定されるまでの期間、当該学生を自宅謹慎とすることができる。この場合、謹慎期間は停学期間に算入することができる。

(調査委員会)

第8条 調査委員会は、次に掲げる委員により構成する。

(1) 学務委員会等委員長

(2) 当該学生の所属する学科長等その他関係教員

(3) その他学部長等が必要と認めた者

2 調査委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。

3 調査委員会に副委員長を置き、当該事案の態様に応じ、学部長等が指名する。

4 調査委員会は、当該事案の調査に当たり、当該学生及び関係者への事情聴取を行うものとする。その際、当該学生に口頭又は文書による意見陳述の機会を与えるものとする。

5 当該学生が意見陳述の機会を与えられたにもかかわらず、正当な理由がなく欠席し、又は文書を提出しなかった場合には、当該権利を放棄したものとみなす。

6 調査委員会は、調査結果に基づき、懲戒の要否並びに懲戒の種類及び処分量定の案を作成して、学部長等に報告する。

7 前項の報告に当たり、同一の懲戒対象行為に関して複数の学部等の学生が関与している場合は、必要に応じ当該学生の所属する学部等の調査委員会と協議するものとする。

8 前各項に定めるもののほか、調査委員会に関し必要な事項は、学部長等が別に定めることができる。

第9条 削除

(学部長等による申出)

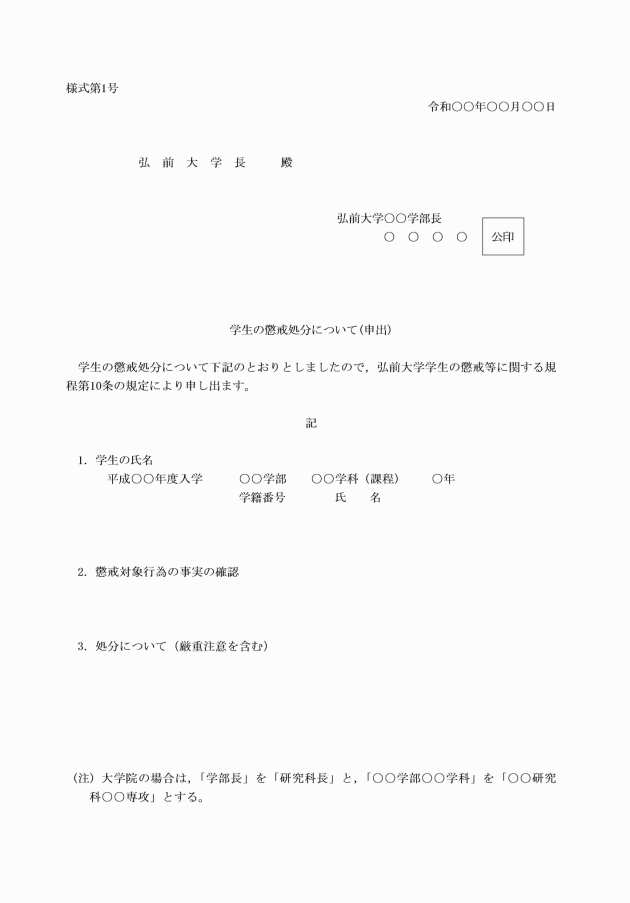

第10条 調査委員会から報告を受けた学部長等は、教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て、懲戒処分申出書(様式第1号)により当該懲戒対象行為に係る懲戒について、学長に申し出るものとする。

(全学懲戒審査委員会)

第11条 学長は、学部長等からの申出に基づき、懲戒事案について、全学懲戒審査委員会に諮るものとする。

2 全学懲戒審査委員会は、全学的な観点から懲戒事案について審議し、その審議結果を学長に報告するものとする。

3 全学懲戒審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(懲戒処分の予告)

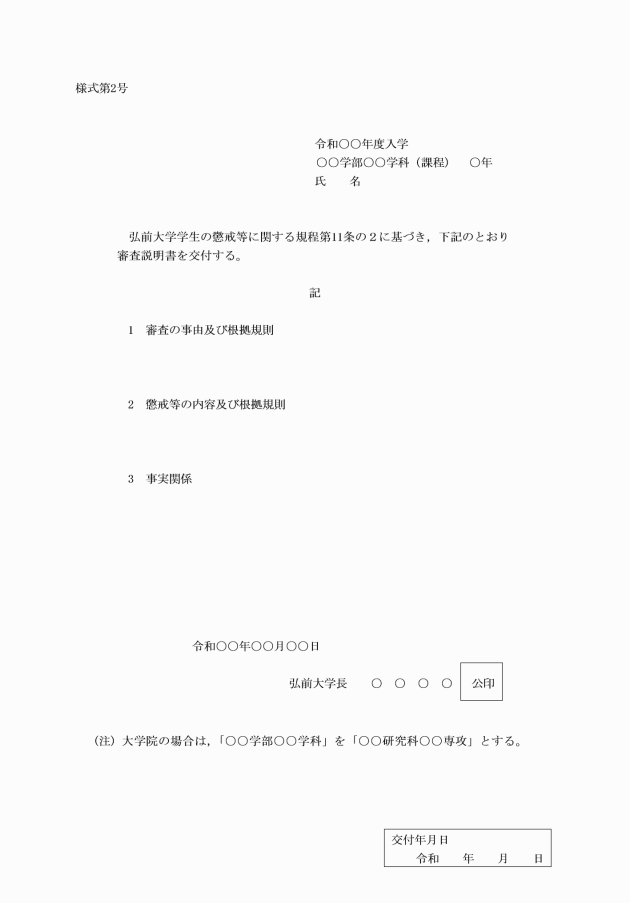

第11条の2 全学懲戒審査委員会委員長は、懲戒対象行為を行った学生(以下「懲戒対象学生」という。)に対し、学部長等を通じて、事前に懲戒処分を予告した審査説明書(様式第2号)を交付する。

2 学部長等は、懲戒対象学生に対して審査説明書を交付する際、受け取りの拒否、若しくはあらかじめ定めた場所に出頭しなかった場合であっても、懲戒対象学生に交付したものとみなす。

(再調査)

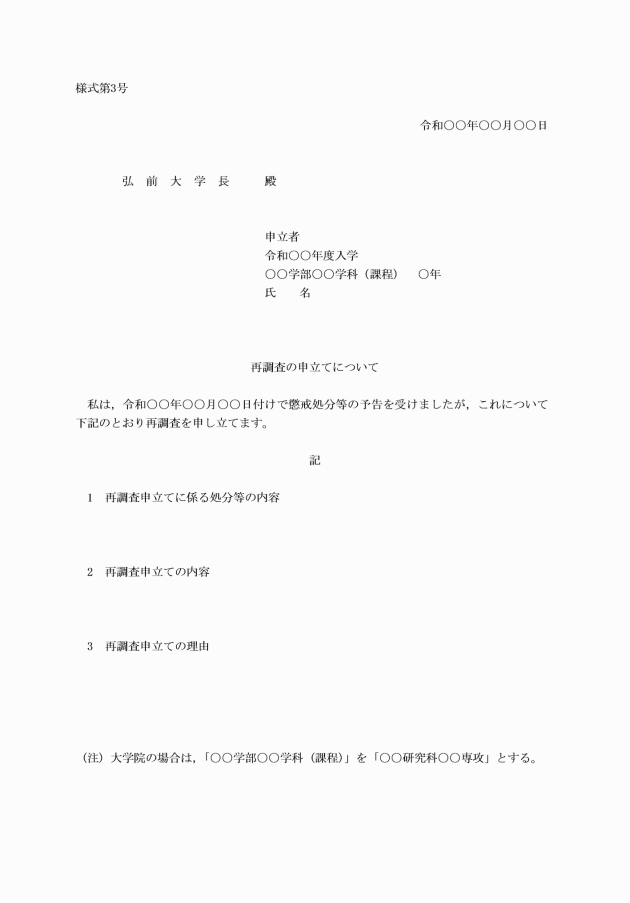

第11条の3 審査説明書の交付を受けた懲戒対象学生は、事実誤認、新事実の判明その他正当な理由がある場合は、その存在を示す資料を添えて、懲戒処分内容の交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に再調査申立書(様式第3号)により学長に再調査を求めることができる。ただし、当該再調査請求は1回に限る。

2 学長は、前項の再調査申立てがあったときは、全学懲戒審査委員会に諮るものとする。

3 前項の場合において、学長は必要に応じ、調査委員会の意見を聴くことができる。

(懲戒処分の決定)

第12条 学長は、全学懲戒審査委員会の審議結果を踏まえ、懲戒処分を決定する。

2 学長は、前項の場合において、必要があると認めたとき、教育研究評議会に報告するものとする。

3 学長は、懲戒対象学生から、懲戒処分の決定前に自主退学又は休学の願い出があった場合、この願い出を受理しないものとする。

5 学長は、懲戒処分を受けた学生が弘前大学各学部共通規程(平成16年規程第2号)に規定する団体に所属し、当該事案と所属団体との関わりが認められた場合は、当該団体に対し、団体承認取消、活動停止、厳重注意の処分を行うことができる。

6 前項の処分に関し必要な事項は、別に定める。

(停学期間中及び謹慎期間中の措置)

第13条 停学期間中及び謹慎期間中の学生は、原則として教育課程の履修、試験等の受験、課外活動及び大学施設の利用ができない。ただし、学部長等が、教育指導上必要があると認めたときは、この限りではない。

2 学生の停学期間又は謹慎期間が履修手続きの期間と重複する場合には、学部長等は、原則として、当該学生の履修登録を認めるものとする。

3 学部長等は、停学期間中の学生に対して、面談等により、更生に向けた指導を適宜行うものとする。

4 学長は、停学期間を含む休学の願い出があった場合、これを受理しない。

5 学長は、停学処分決定後に退学の願い出があった場合は、教授会の議を経て、退学を許可することができる。

6 休学期間中の学生が停学処分又は退学処分となった場合は、当該学生の処分期間の起算日以降の休学許可を取り消すものとする。

(厳重注意)

第14条 学部長等は、当該学生の行為が懲戒処分に相当しないと決定された場合においても、教育的指導の観点から、当該学生に対して口頭により厳重注意を行うものとする。

(懲戒処分の告知)

第15条 学長は、懲戒処分の決定をしたとき、学部長等に対して当該処分の内容を通知するものとする。

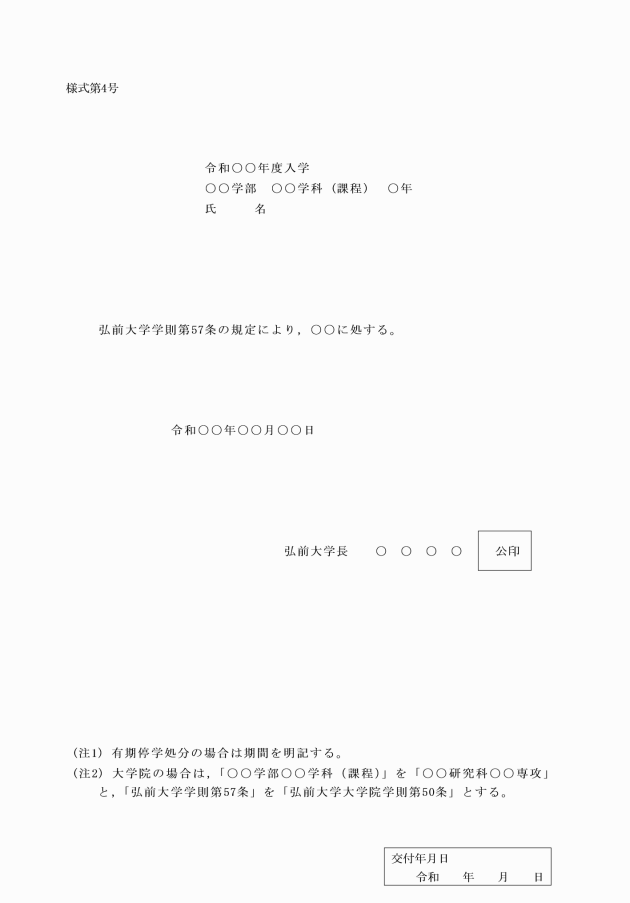

2 学部長等は、学長の命に基づき、懲戒対象学生に対して懲戒処分告知書(様式第4号)を交付し、処分の内容を告知するものとする。ただし、懲戒対象学生に直接交付することが困難なときは、口頭により処分の内容を告知するとともに懲戒処分告知書の郵送等適切な方法により懲戒対象学生に告知するものとする。

3 懲戒処分の効力は、前項の規定により処分内容を告知したときから発生する。ただし、郵送のみによる告知を行った場合は、懲戒処分告知書が懲戒対象学生に到達したときから発生する。

4 懲戒対象学生の所在を知ることができない場合は、民法(明治29年法律第89号)第98条第2項の方法により公示し、同条第3項により公示された日から2週間を経過したときに懲戒処分告知書の交付があったものとみなす。

5 前2項の規定にかかわらず、停学の期間の起算日は懲戒処分決定日の翌日とする。

6 第7条の規定により謹慎を命ぜられた学生が停学となり、謹慎期間を算入するときは、その期間を停学の期間から差し引くこととし、懲戒の発効日は変更しない。

(懲戒処分の公表)

第16条 学長は、懲戒処分の決定後、次条第1項に基づく異議申立てがなされなかったときは、懲戒対象学生の所属並びに懲戒処分の内容及び事由を学内の掲示板に掲示することにより公表するものとする。

2 前項の掲示期間は、10日間とする。

(学生による異議申立て)

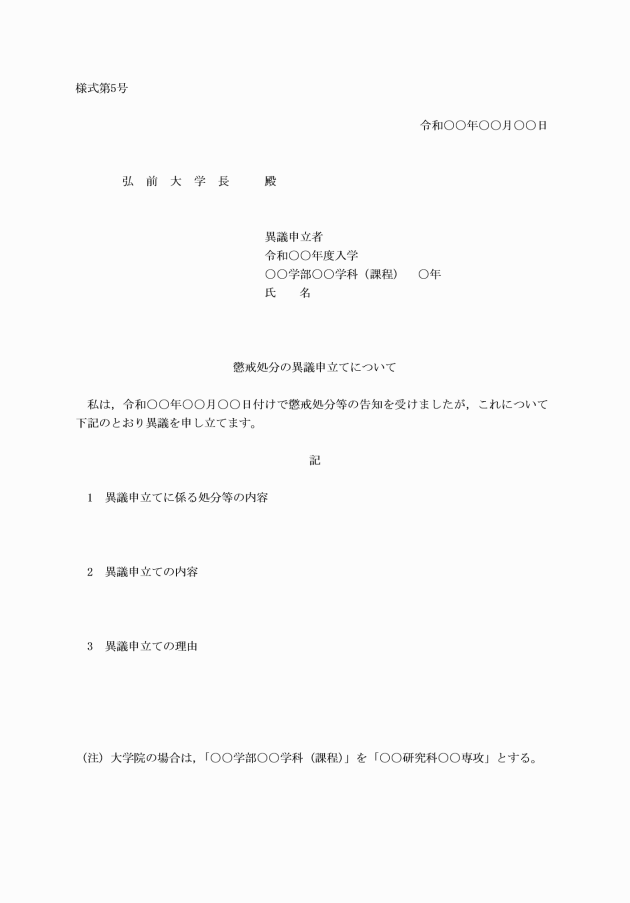

第17条 懲戒処分の告知を受けた学生は、当該処分に異議がある場合は、学長に対し、異議申立書(様式第5号)により異議を申し立てることができる。

2 前項の異議申立ては、懲戒処分の告知を受けた日の翌日から起算して、14日以内に行わなければならない。

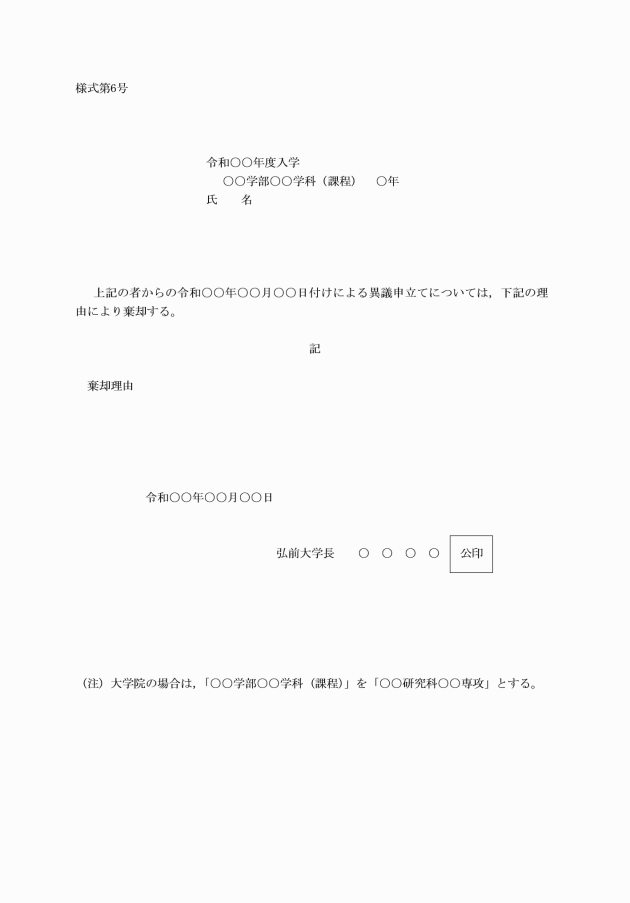

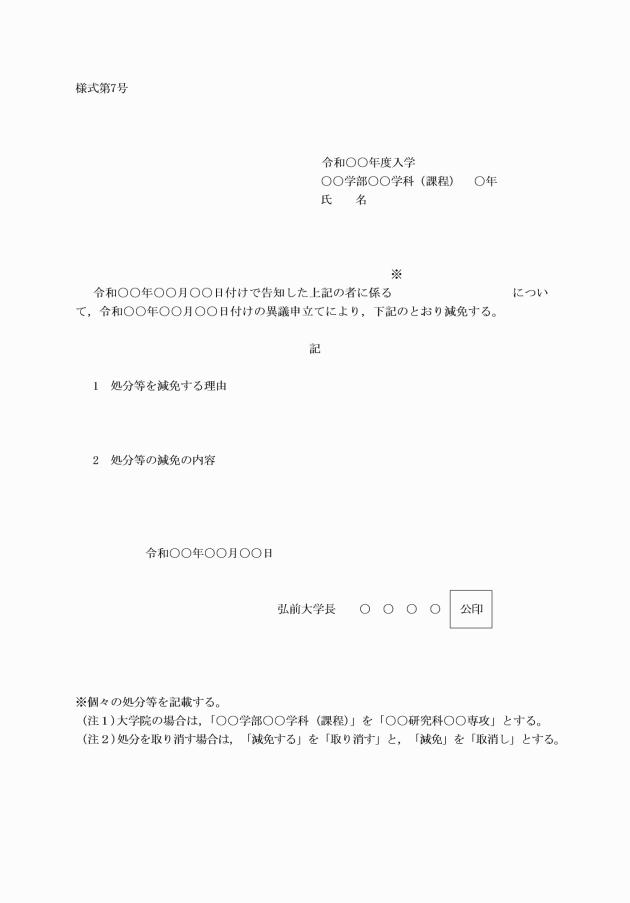

3 学長は、第1項の異議申立てがあったときは、全学懲戒審査委員会の議を経て、速やかに再調査の要否を決定しなければならない。

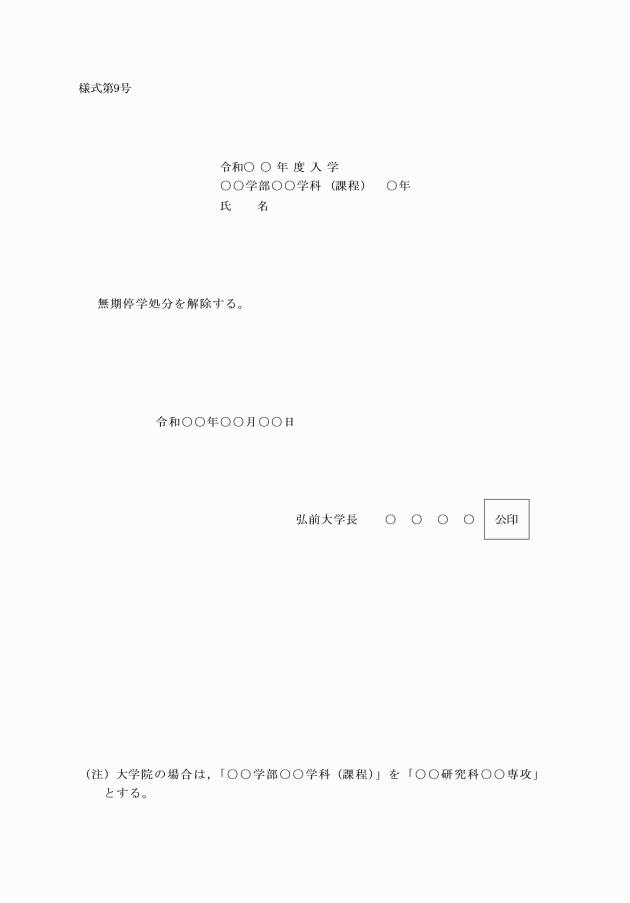

(無期停学処分の解除)

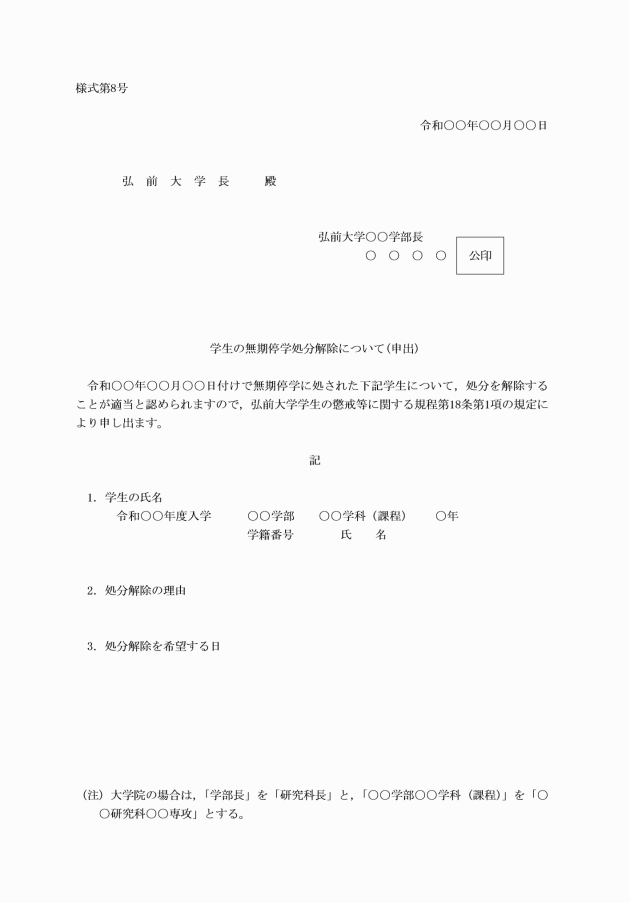

第18条 学部長等は、無期停学処分を受けた学生について、その処分を解除することが適当であると認めるとき、教授会等の議を経て、無期停学処分解除申出書(様式第8号)により学長に申し出るものとする。

2 学長は、学部長等からの申出に基づき、全学懲戒審査委員会の議を経て、無期停学処分の解除を決定する。

3 学長は、前項の場合において、必要があると認めたとき、教育研究評議会の意見を聴くものとする。

4 無期停学処分は、原則として6か月を経過した後でなければ、解除することができない。

(懲戒処分に関する記録)

第19条 懲戒処分に関する記録は、学籍簿に記載する。ただし、成績証明書及び進学・就職に係る推薦書等には懲戒の有無、又はその内容を記載しないものとする。

(1) 停学の場合は、原則として当該不正行為を行った学期において履修した全授業科目の単位

(2) 訓告又は厳重注意の場合は、原則として当該不正行為を行った授業科目の単位

(ハラスメント事案)

第21条 ハラスメントに係る事案については、国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程(平成16年4月1日規程第54号)の定めによるものとする。

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、平成16年11月15日から施行し、同日以降に発生した懲戒対象行為から適用する。

附則

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

附則(平成22年7月26日規程第56号)

この規程は、平成22年7月26日から施行する。

附則(平成23年3月14日規程第17号)

この規程は、平成23年3月14日から施行する。

附則(平成26年1月22日規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年9月14日規程第169号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成28年2月15日規程第28号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日以後における21世紀教育科目に係る不正行為については、当該科目を教養教育科目とみなして第6条から第9条の規定を適用する。

附則(平成29年2月22日規程第7号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日以後における国際交流科目に係る不正行為については、当該科目を教養教育科目とみなして第6条から第9条の規定を適用する。

附則(平成30年5月18日規程第93号)

この規程は、平成30年5月18日から施行する。

附則(平成31年4月11日規程第82号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

附則(令和2年3月19日規程第27号)

この規程は、令和2年3月19日から施行する。

附則(令和6年3月15日規程第37号)

この規程は、令和6年3月15日から施行する。

別表(第5条関係)

懲戒処分の基準

事例 | 懲戒 | |

犯罪行為等 | 殺人、強盗、不同意性交等、誘拐、放火等の凶悪な犯罪行為 | 退学 |

傷害、窃盗、恐喝、詐欺行為等の犯罪行為 | 退学、停学又は訓告 | |

薬物犯罪(薬物の売買又はその仲介、薬物の自己使用等) | 退学又は停学 | |

痴漢行為、不同意わいせつ、盗撮行為等の犯罪行為 | 退学又は停学 | |

ストーカー犯罪 | 退学、停学又は訓告 | |

コンピュータ及びネットワークの不正使用で悪質な場合 | 退学又は停学 | |

コンピュータ及びネットワークの不正使用又は不適切な使用 | 停学又は訓告 | |

ハラスメント行為 | パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント(性暴力等含む。)及びアカデミックハラスメント等に当たる行為 | 退学、停学又は訓告 |

交通事件 | 悪質又は危険な運転による重度な人身事故(死亡又は重度な後遺症を残す事故) | 退学又は停学 |

悪質又は危険な運転による人身事故及び物損事故 | 停学又は訓告 | |

悪質又は危険な運転によらない交通事件 | 停学又は訓告 | |

悪質又は危険な運転 | 停学又は訓告 | |

ひき逃げ | 退学又は停学 | |

飲酒 | 飲酒を強要し、死に至らしめる等重大な事態を生じさせた場合 | 退学又は停学 |

飲酒を強要した場合 | 停学又は訓告 | |

20歳未満の者が飲酒した場合 | 停学又は訓告 | |

研究活動不正行為 | 発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん、盗用その他不正な行為を行った場合 | 停学又は訓告 |

試験等における不正行為 | 本学が実施する試験等におけるカンニング等の不正行為 | 停学又は訓告 |

本学が実施する試験等におけるカンニング等の不正行為のほう助 | 停学又は訓告 | |

その他 | その他学生としてあるまじき行為 | 退学、停学又は訓告 |

(備考)

1 本基準は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定その他必要な事項を掲げるものである。

具体的な量定の決定に当たっては、

(1) 懲戒対象行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

(3) 他の学生及び社会に与える影響はどのようなものであるか

(4) 過去に懲戒対象行為を行っているか

等のほか、適宜日頃の態度や懲戒対象行為後の対応等も含め総合的に考慮の上、判断するものとする。個別の事案の内容によっては、標準的に掲げる量定以外とすることもあり得るところである。

なお、事例に掲げられていない行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては事例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

2 ストーカー犯罪とは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)」に規定する犯罪をいう。

3 コンピュータ及びネットワークの不正使用における悪質な場合とは、成績原簿等の公文書及び私文書の改ざん等を目的とした電子情報機器への不正アクセス、外部システムへの不正アクセス、ネットワーク運用妨害、コンピュータウイルスの意図的な持ち込み等をいう。また、不適切な使用とは、著作権・特許権等の知的財産権の侵害、嫌がらせメール等をいう。

4 交通事故における悪質又は危険な運転とは、「道路交通法(昭和35年法律第105号)」に規定される酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、共同危険行為、過労運転、無免許運転等をいう。