○国立大学法人弘前大学職員の俸給の調整額の取扱いについて

平成25年3月1日

学長裁定

国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第15条の規定による俸給の調整額の取扱いについて、下記により取り扱うこととする。

記

1 俸給の調整額の決定

俸給の調整額を決定するときは、次によるものとする。

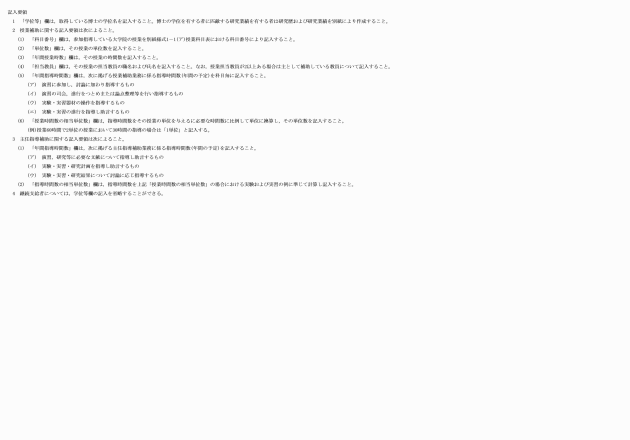

(1) 俸給の調整額の決定に当たっては、次の調書を作成し、適用要件を確認するものとする。

1) 大学院担当教員

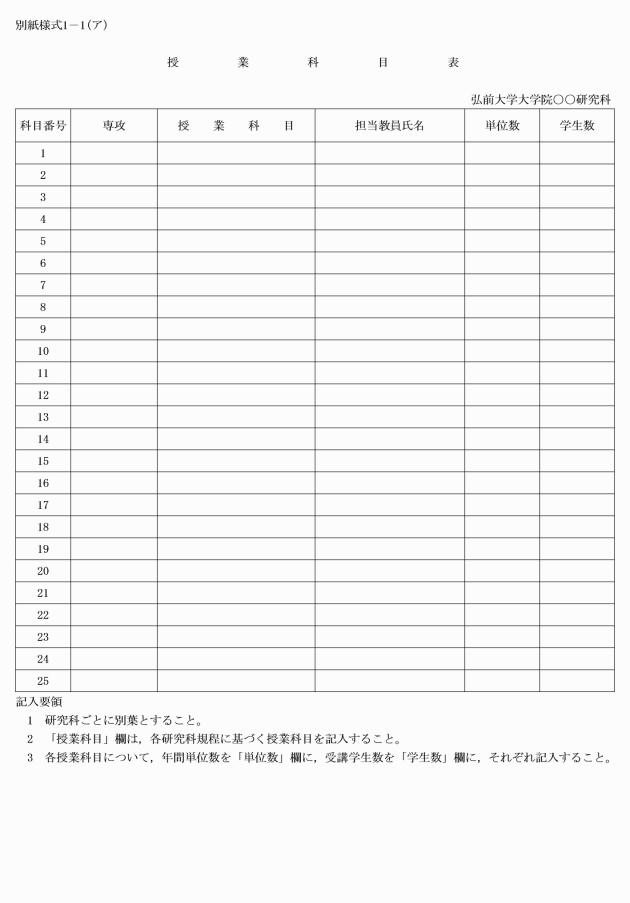

ア 授業科目表(別紙様式1―1(ア))

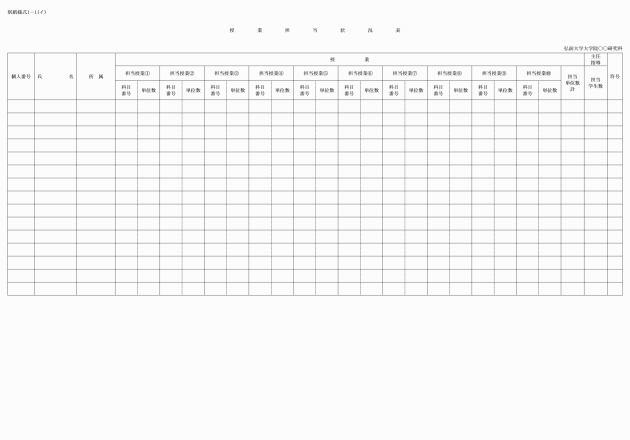

イ 授業担当状況表(別紙様式1―1(イ))

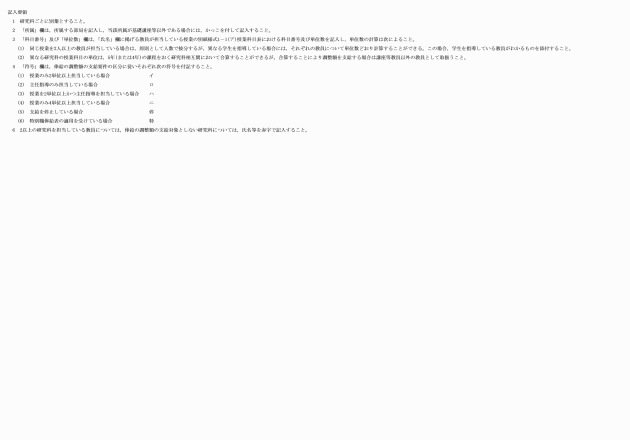

ウ 主任指導一覧表(別紙様式1―2)

2) 大学院研究科に在学する学生の指導に常時従事する助教

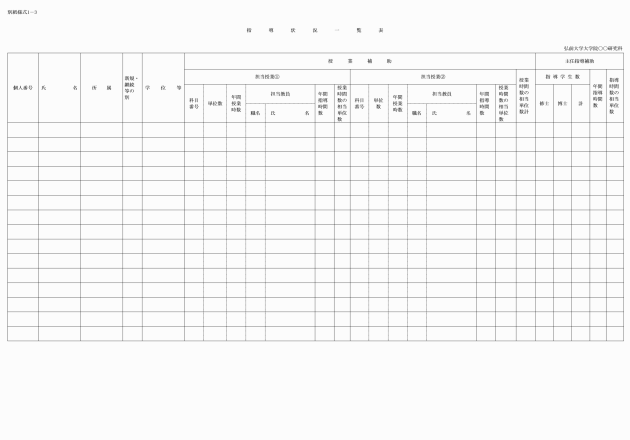

指導状況一覧表(別紙様式1―3)

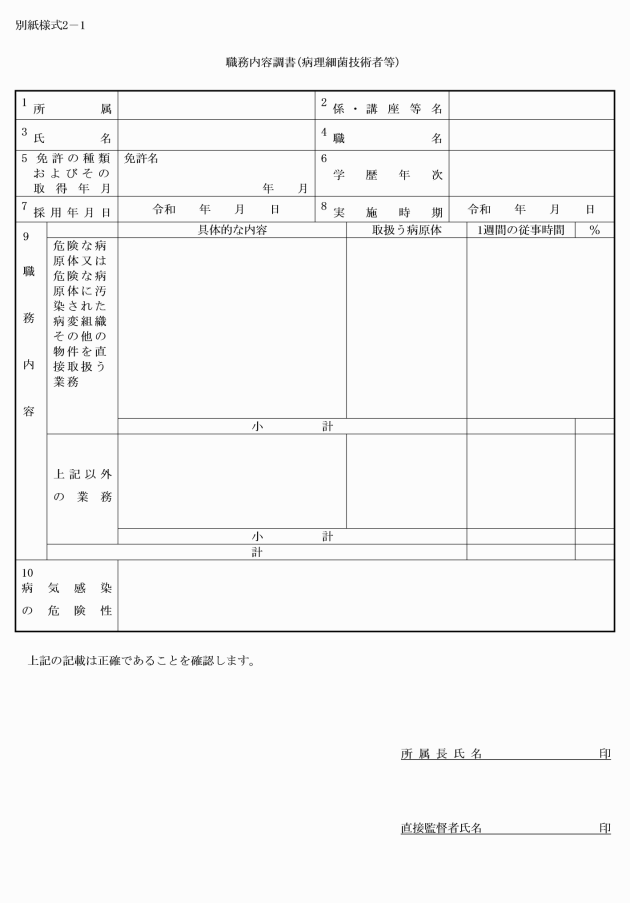

3) 医学研究科に勤務する病理細菌技術者等

職務内容調書(病理細菌技術者等)(別紙様式2―1)

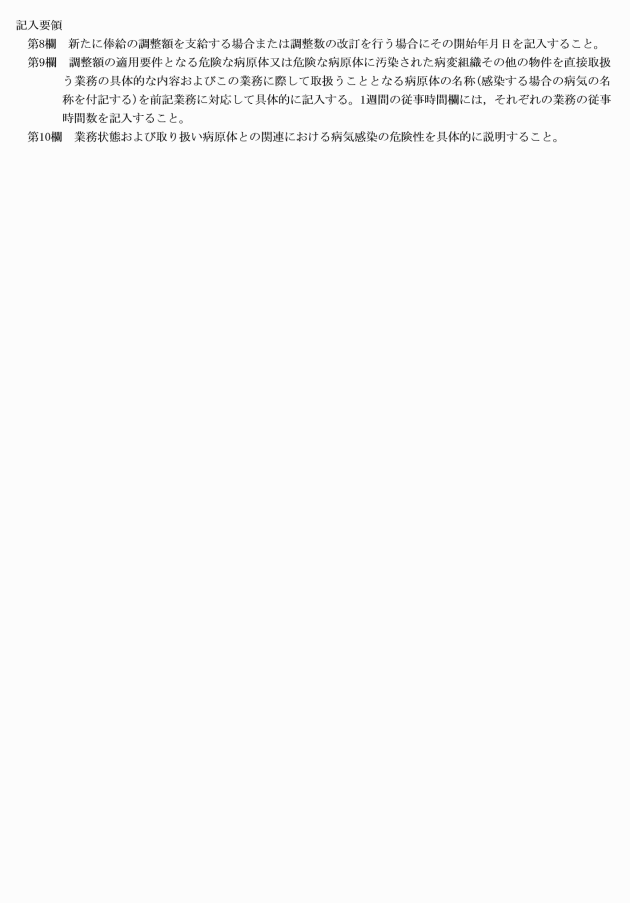

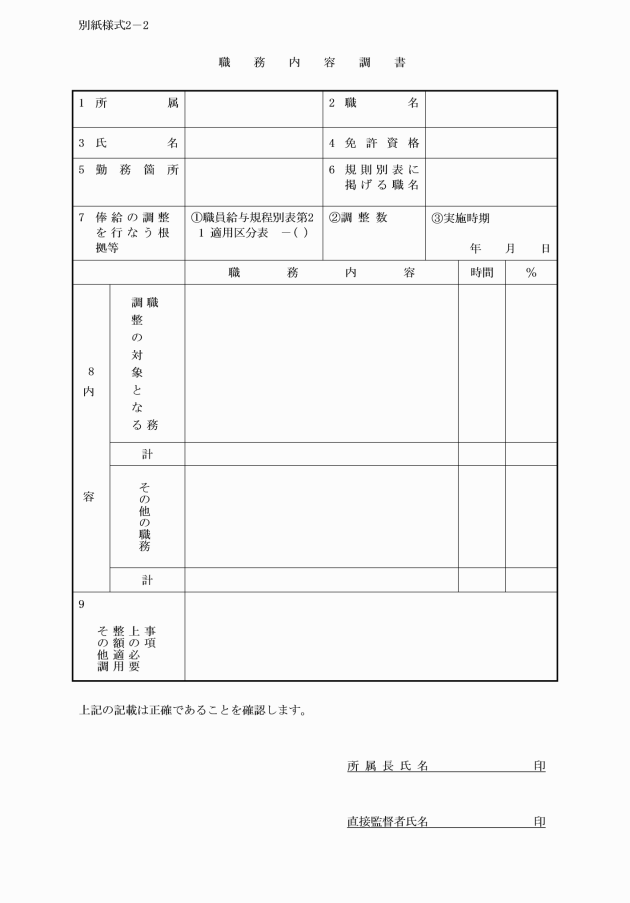

4) 1)、2)及び3)以外の者

職務内容調書(別紙様式2―2)

(2) 職員に俸給の調整額の決定を通知する場合は、人事異動通知書を用いて行うものとする。

(3) 人事異動通知書の異動内容は、次によるものとする。

ア 俸給の調整額を支給する場合(大学院担当発令と同時に俸給の調整額を支給する場合を含む。)

調整数○の俸給の調整額を給する。

イ 調整数の異なる俸給の調整額を支給する場合

俸給の調整額の調整数○を調整数○に改訂する。

ウ 俸給の調整額を支給しなくなる場合(大学院担当を免じ、同時に俸給の調整額を支給しなくなる場合を含む。)

俸給の調整額は支給しない。

エ 大学院担当を命ぜられている者に、俸給の調整額を支給する場合

大学院○○研究科担当による調整数○の俸給の調整額を給する。

オ 大学院担当を免じないで、俸給の調整額を支給しなくなる場合

大学院○○研究科担当による俸給の調整額は支給しない。

2 大学院担当教員の取扱い

(1) 大学院研究科の担当発令

大学院研究科の担当を命ずる場合は、学長が次により発令するものとする。

1) 教授、准教授、講師(常時勤務する者に限る。)及び助教(以下「教員」という。)

当該大学院研究科の教育課程の編成上基礎となる講座、附置研究所及び講座の置かれている学部の附置研究施設等(以下「基礎講座等」という。)に配置されている者又は当該大学院研究科の教育内容と関連を有する講座若しくは学科目若しくは研究部門若しくは教育研究施設等(以下「協力講座等」という。)に配置されている者について、大学院研究科の担当を命ずるものとする。

2) 現に大学院研究科の担当を命ぜられている者が、大学院研究科を担当する必要がなくなった場合には、担当を免ずるものとする。

3) 現に大学院研究科の担当を命ぜられている者が次の一に該当する場合でも、当該職員が当該大学院研究科の教育上必要不可欠な職員である限り、大学院研究科の担当を免ずる必要はないものとする。

ア 休職

イ 停職

ウ 長期出張

エ 長期病気休暇

オ 長期研修

カ 学内での異動

4) 大学院研究科の担当発令は、人事異動通知書を用いて行うものとし、発令の内容は次によるものとする。この場合において、同時に俸給の調整額の支給を発令する場合は、大学院研究科の担当発令と俸給の調整額の支給発令を併記するものとする。

ア 大学院研究科の担当を命ずる場合

○○大学大学院○○研究科の担当を命ずる

イ 大学院研究科の担当を免ずる場合

○○大学大学院○○研究科の担当を免ずる

(2) 俸給の調整額の支給要件

大学院研究科の担当を命ぜられている者で、次の一に該当する者に支給する。

1) 基礎講座等に配置されている教員(以下「講座等教員」という。)のうち、当該大学院研究科において直接に講義、演習、実験又は実習の指導(以下「講義等」という。)を年度を通じて2単位以上担当する者又は主任として学生に対する研究指導(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第11条第1項に規定する研究指導をいい、1人の学生に対して原則として1人が行うものとする。(以下「主任指導」という。))を担当する者

2) 1)以外の教員で次の一に該当し、かつ、大学院研究科において講義等を年度を通じて4単位以上担当する者又は主任指導を行うほか講義等を年度を通じて2単位以上担当する者

ア 大学院研究科新設の際当該研究科の教員組織の編成上必要な教員として大学設置・学校法人審査会の審査を経ている者

イ 1)に該当するものから、講座等教員以外の教員に異動し、引き続き当該講義等又は主任指導を担当する必要がある者

ウ 同一学科に講座と並んで置かれている学科目に配置されている教員で大学院研究科の教員組織の編成上講座等教員と同様に取り扱われている者

エ 大学院研究科の教育課程として編成されている授業科目について、講座等教員が欠員等のため、又は講座等の教員に適任者が得られないため、これを補うものとして担当を命ぜられている者

(3) 調整数3の俸給の調整額を支給する職員の取扱い

1) 主任指導を行う学生には、留学、休学及び停学中の者を含まない。

2) 2以上の大学院研究科の学生の主任指導を担当する場合には、当該教員が主任指導を担当する学生の合計人数により、調整数を決定するものとする。

この場合において、医学を履修する大学院研究科及びそれ以外の大学院研究科の学生の主任指導を担当する場合における調整数3を支給する要件となる主任指導学生の人数については、当該職員が所属する講座等を基礎としている大学院研究科が医学を履修する大学院研究科にあっては5人以上、それ以外にあっては4人以上とする。

3) 上記(2)の2)により俸給の調整額を支給する職員について、調整数3の俸給の調整額を支給する場合にあっては、前記2)に規定する人数の学生に対する主任指導を行うほか、講義等を2単位以上担当していなければならない。

(4) 俸給の調整額の支給の停止及び職務復帰等による支給の開始等

1) 支給の停止

次の期間については、支給を停止するものとする。

ア 休職又は停職により職務に従事しない期間

イ 病気休暇により引き続き90日を超えた日以降(期間の計算は、病気休暇の開始の日から起算し、勤務を要しない日及び休日を含めて行うものとする。)

ウ 長期出張又は長期研修により職員給与規程別表第2適用区分表「大学院研究科」の項の職務に従事しなかった期間が引き続き90日を超えた日以降(期間の計算は、長期出張又は長期研修の命令等の日から起算し、勤務を要しない日及び休日を含めて行うものとする。)

2) 長期出張、長期研修又は病気休暇(以下「長期出張等」という。)による調整額の支給停止及び長期出張等から復帰し支給要件を満たす場合の調整額の支給については、次によるものとする。

ア 年度の初めから(当該年度の前年から引き続く場合を含む。以下同じ。)当該年度の末日までの長期出張等の場合は、当該年度の初めから支給しない。当該年度の前年から引き続く長期出張等の場合で、その長期出張等の日から90日の期間が当該年度にかかるときも、同様とする。

イ 年度の始めから当該年度の途中まで長期出張等の場合は、当該年度にあっては長期出張等の日から90日を経過したときに支給を停止し、復帰したとき(長期出張等の命令期間中に復帰したときは、命令変更を行わない限り命令期間が終了したとき)に支給を開始する。

3) 年度の途中から担当を命じ、調整額を支給する場合は、(2)に規定する支給要件を満たさなければならない。

(5) 継続支給者の取り扱い

前年度から引き続いて大学院研究科の担当による俸給の調整額を支給する場合には、年度当初に前記1の(1)の1)に掲げる調書で支給要件を確認の上、支給するものとする。

3 大学院の学生を指導する助教の取扱い

(1) 大学院研究科における学生の指導(以下「指導」という。)の発令

1) 指導の発令は、人事異動通知書を用いて行うものとし、発令の内容は、次によるものとする。この場合において、同時に俸給の調整額の発令をするときは、指導の発令と俸給の調整額の発令を併記するものとする。

ア 指導を命ずる場合

○○大学大学院○○研究科における学生の指導を命ずる

イ 指導を免ずる場合

○○大学大学院○○研究科における学生の指導を免ずる

2) 指導を命ずる発令は、原則として後記(2)に該当する者について行うものとする。

3) 俸給の調整額の発令は、原則として指導の命免に伴い行うものとする。

4) 指導をさせる必要がなくなった場合は、速やかにその指導を免ずるものとする。

(2) 俸給の調整額の支給要件

上記(1)の1)による指導を命ずる者で、次のすべてに該当する者

1) 基礎講座等又は協力講座等に配置されている助教で、その者が職務を助けている教授、准教授又は講師が当該研究科の授業を常時担当しているものであること。

2) 次に掲げる助教のうち大学院の学生に対する充分な指導能力を有すると認められる者で、現に教授、准教授又は講師を助けて、大学院の学生を直接指導する複雑・困難の度の高い業務に従事する者

ア 博士の学位を有する者

イ 博士の学位を有する者に匹敵する研究業績を有する者(原則として、修士課程修了後5年以上の研究歴を有する者、医大卒後6年以上の研究歴を有する者又は大学(短大を除く。)卒業後8年以上の研究歴を有する者のうちから選考するものとする。ただし、研究業績の特に優れていると認められる者についてはこの限りでない。)

ウ 上記の「研究業績の特に優れていると認められる者」とは、研究歴が上記基準に1年程度満たないが、研究業績が顕著に優れ博士の学位を有する者に匹敵すると認められる者又は研究歴の年数がさらに短いが、その研究業績が極めて顕著に優秀であり、博士の学位を有する者に匹敵すると認められる者として、あらかじめ学長の承認を得た者をいう。

3) その者が大学院研究科において授業科目の担当教員を補助して行う学生の指導(以下「授業補助指導」という。)及び主任指導教員を補助して行う学生の研究指導に従事する時間が、年間において合わせて授業4単位分に相当する時間以上(このうち、原則として授業補助指導の従事時間数が2単位相当以上であることを要する。)であること。

(3) 俸給の調整額の支給の停止及び職務復帰等による支給の開始等は、前記2の(4)の1)及び2)と同様に取り扱うものとする。

(4) 承認の手続

上記(2)の2)のウの承認の申請は、研究業績が特に優れていることを明らかにする書類を添えて行うものとする。

(5) 継続支給者の取扱い

前年度から引き続いて指導による俸給の調整額を支給する場合には、年度当初に前記1の(1)の2)に掲げる調書で支給要件を確認の上、支給するものとする。

4 職員給与規程別表第2適用区分表「大学院研究科」の項以外の取扱い

(1) 職員欄中「○○の業務に直接従事することを本務とする」とは、当該業務に直接従事することを本務として命ぜられ、かつ、現に当該業務に従事することをその職員の主たる職務内容としていることをいう。

(2) 職員欄中「○○(精神病棟等)に勤務する」とは、当該病棟等に所属し、かつ、現に当該病棟等をその職員の主たる勤務の場所としていることをいう。

(3) 職員欄中職名の掲げられている職員は、当該職名に係る業務に従事することを本務として命ぜられ、かつ、現に当該業務に従事することをその者の主たる職務内容としている職員をいう。

(4) 職員給与規程別表第2適用区分表「医学研究科」の項の取扱い

1) 「病変組織その他の物件」とは病変した臓器組織、血液、尿、ふん便、食品、薬品等をいう。

2) 「病理細菌技術者」とは、医療職俸給表(一)の適用を受ける病理細菌技術職員及びこれと同様の業務に従事することを主たる職務内容とする職員で、臨床検査技師又は衛生検査技師の免許を有し、かつ、一般職俸給表(一)の適用を受ける者をいう。

3) 「別に定める者」は、年間における「医学研究科」の項(1)に掲げる業務に従事する勤務時間の時間数が、年間における勤務時間の総時間数の3分の2以上である職員(教員を除く。)とする。

(5) 職員給与規程別表第2適用区分表「医学研究科附属動物実験施設」の項の取扱い

1) 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体」とは、同条に定める感染症の病原体のほか、世界保健機関(WHO)の示す「感染性微生物の危険群分類基準」の危険群Ⅱ以上に該当する病原体をいい、これには同等の危険性を有する寄生虫等を含む。

2) 「危険な病原体を保有する動物」には、シミアンBウイルス等を保有するおそれのある外国産の霊長類を含む。

3) 「別に定める者」は、年間における危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に従事する勤務時間の時間数が、年間における勤務時間の総時間数の3分の2以上である職員(教員を除く。)とする。

(6) 職員給与規程別表第2適用区分表「医学部附属病院」の項の取扱い

1) 「看護師長」には、看護師長心得を含む。

2) 「看護師」には、副看護師長を含む。

3) 「当該病棟のみを担当している者」とは、当該病棟に勤務する看護職員によって構成されるグループ(看護単位)の責任者として、当該病棟に入院している患者に直接接することを状態とする者をいう。

4) 「危険な病原体に汚染された検体」とは、危険な病原体に汚染され、又は汚染されたおそれのある喀痰、血液、尿、ふん便等をいう。

5) 「病理細菌技術者」については、上記(4)の2)の例による。

6) 「診療放射線技術者」とは、診療放射線技師又は診療エックス線技師の免許を有し、放射線を人体に対して照射すること(撮影することを含む。)を主たる職務内容とする職員をいう。

7) 「集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟」とは、病状が急変し、又は急変するおそれのある重症患者又は術後患者を専ら入院させ、医師及び看護職員が24時間にわたり患者の呼吸、代謝等の状態を常時監視し、かつ、必要な処置を随時行う病棟をいう。

8) 「受付その他の窓口業務」とは、総合窓口若しくは診療科の窓口における診療の受付若しくは入退院手続に係る業務、検査部若しくは放射線部の窓口における検査の受付に係る業務又は会計窓口における診療費の請求及び徴収に係る業務をいう。

9) 「別に定める者」は、受付その他の窓口業務(診療科の窓口業務にあっては、診療を受ける延患者数のうち結核又は精神病の延患者数が過半数である窓口の業務に限る。)を担当することを命ぜられ、かつ、現に窓口において外来患者及び入院患者に直接接することを常態とする職員とする。

10) 医学研究科に所属し、医学部附属病院に配置されている職員については、この項に該当する職員の職務の実体と同様であることが別紙様式2―1による職務内容調書(病理細菌技術者等)で確認される場合は、当該職員をこの項の職員として取り扱うことができるものとする。

11) 医師が休職、停職又は長期出張等により職務に従事しない場合は、前記2の(4)の1)と同様に取り扱うものとする。

12) 医学部附属病院の集中治療部等における医師が、大学院研究科の授業等を担当している場合には、それぞれの俸給の調整額の調整数を合算して得た調整数を基礎として算出して差し支えない。

5 職務内容調書等の保管

俸給の調整額の支給状況を把握するために、次の調書を台帳として保管するものとする。

(1) 大学院担当教員

1) 授業科目表(別紙様式1―1(ア))

2) 授業担当状況表(別紙様式1―1(イ))

3) 主任指導一覧表(別紙様式1―2)

(2) (1)以外の者

1) 指導状況一覧表(別紙様式1―3)

2) 職務内容調書(病理細菌技術者等)(別紙様式2―1)

3) 職務内容調書(別紙様式2―2)

附則

(施行期日)

平成25年4月1日から実施する。

附則(平成27年9月14日)

平成27年10月1日から実施する。

附則(平成31年4月11日)

平成31年5月1日から適用する。

附則(令和4年9月28日)

令和4年10月1日から適用する。

附則(令和5年12月27日)

令和5年12月27日から適用する。