プレスリリース内容

発表のポイント

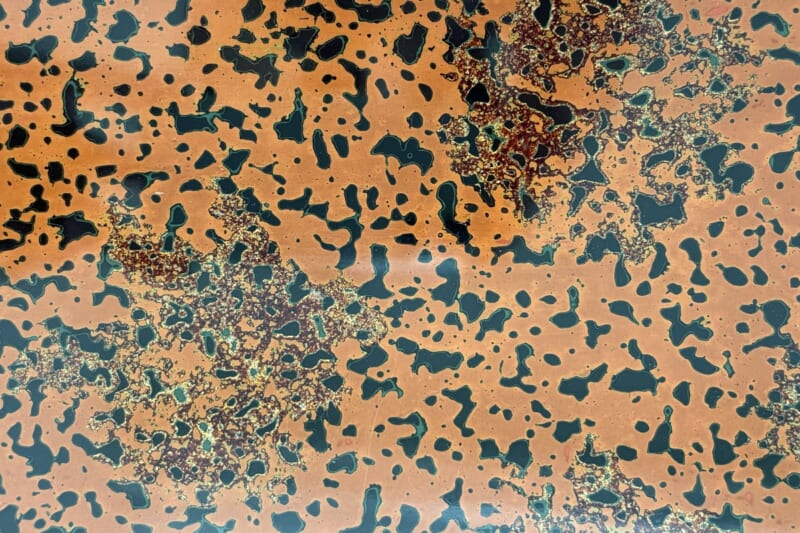

弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センターの髙橋憲人助教は、昭和初期に津軽塗問屋の最大手であった齋藤漆器店が、1935年(昭和10年)の第22回商工省工芸展覧会に出品した「珈琲盆」と同手と考えられる津軽塗製品を新たに発見しました。

本件の概要

齋藤漆器店(のちに齋熊漆器店→さいくま)は、研師の家に生まれた初代齋藤熊五郎(1856–1919)が1890(明治23)年に創業した紀州漆器の卸売を前身とし、弘前市百石町36に店舗を構えた津軽塗問屋の最大手です。二代目齋藤熊五郎(1889–1934)の時代には、名工と呼ばれた津軽塗職人たちの工房製品を扱うだけでなく、自社の共同作業所での製造も行い、さらに木地師による組合組織「和合講」の事務所も社内に置かれていたと伝えられています。

商工省工芸展覧会は、日本で初めて工芸品およびデザイン分野を対象とした国営公募展です。1912(大正元)年、当時の農商務大臣・牧野伸顕が、海外での日本工芸品需要の減退を受けてデザイン改良を目的に有識者を招集したことを契機に開催が提案され、翌1913(大正2)年から「農商務省図案及応用作品展覧会」として東京で開かれました。1925(大正14)年には「商工省工芸展覧会」と改称され、戦時下の1939(昭和14)年に第25回をもって幕を閉じました。

津軽塗業界から本展に出品したのは、奈良金一(第13回〈1926年〉、第15回〈1928 年〉、第16回〈1929年〉、第17回〈1930年〉)と齋藤漆器店(第22回〈1935年〉)の二者のみです。奈良は乾漆冬夏塗技法による個人作品を出品しており、いわゆる「津軽塗製品」としては、齋藤漆器店が第22回に出品した「菓子皿1組、珈琲盆1個」が唯一の例とされています。

今回発見された盆は、長野県の古物商がインターネット・オークションに出品していたもので、共箱の蓋裏には2つの角印が確認されます。そのうち1つは「弘前市百石町」と判読でき、齋藤漆器店の所在地と一致します。本体は、1920〜1930年代に中央で流行した幾何学的意匠―アール・デコや構成主義の影響をうかがわせるデザインを採用し、把手の内側にまで唐塗が施されるなど、非常に精緻なつくりとなっています。

これらの特徴から、この盆は第22回商工省工芸展覧会に出品された「珈琲盆」と同手の作品である可能性が高く、これまで具体的な年代を特定できる作例がほとんど知られていなかった1930年代の津軽塗の実像を明確に示す、極めて貴重な資料です。

詳細

プレスリリース本文は こちら(465KB)

プレスリリースに関するお問合せ先

弘前大学教育学部附属次世代ウェルビーイング研究センター

助教 髙橋 憲人

TEL:080-1674-8911

E-mail:takahashi.khirosaki-u.ac.jp

背景色

背景色 文字サイズ

文字サイズ Language

Language